LINE診断コンテンツとは?集客効果や作り方・成功のコツを総まとめ

LINE診断コンテンツとは?集客効果や作り方・成功のコツを総まとめ

LINE公式アカウントを活用する中で注目を集めているのが「診断コンテンツ」です。ユーザーの興味やニーズに合わせた診断を提供することで、自然に友だち追加を促し、集客や顧客理解につなげることができます。さらに、診断結果に応じて商品やサービスを紹介すれば、購入や利用のきっかけを作りやすくなります。

本記事では、LINE診断コンテンツの仕組みやメリット、具体的な作り方、成功事例や成果を高めるコツまでを詳しく解説し、実践に役立つ知識を分かりやすくお届けします。この記事を通して、自社に合った診断コンテンツを設計し、成果につなげるイメージを具体的に描けるようになるでしょう。

LINEでできる診断コンテンツとは?

LINEで作成できる診断コンテンツとは、ユーザーがいくつかの質問に答えることで、結果に応じた情報や商品提案が得られる仕組みを指します。

例えば

- 性格診断

- タイプ別診断

- 商品適性診断

などが代表的で、ゲーム感覚で参加できる点が大きな特長です。ユーザーは気軽に参加できるため、友だち追加や情報収集のきっかけになりやすく、企業側は自然な形で接点を増やせます。

また、診断結果に応じたメッセージやコンテンツを返すことで、ユーザーは「自分に合った情報をもらえた」という満足感を得られ、次のアクションへ進みやすくなります。

さらに、LINE診断コンテンツは単なる販売促進だけでなく、認知施策としても活用可能です。例えばブランドの世界観に合わせた「キャラクター診断」や「ライフスタイル診断」を提供すれば、遊び感覚でブランド理解を深めてもらうことができます。

このように、LINEでできる診断コンテンツは「楽しみながら体験してもらえるコミュニケーション手法」として機能し、集客から認知拡大、商品・サービスの提案まで幅広い用途に活用できるといえます。

LINE診断コンテンツのメリット

LINE診断コンテンツは、単なる遊び感覚のコンテンツにとどまらず、企業にとってユーザーとのコミュニケーションのきっかけとして多くのメリットをもたらします。特に「友だち追加」「見込み顧客の関心喚起」「商品・サービスの提案」といった導線を自然に作り出せる点が特長といえます。

ここでは、その具体的な特長を3つご紹介します。

- 友だち追加のきっかけになる

- 見込み顧客の興味を惹くきっかけになる

- 診断結果に合わせた商品・サービスの紹介が可能

友だち追加のきっかけになる

診断コンテンツは、ユーザーにとって心理的なハードルが低く、「ちょっと試してみたい」と思わせる仕掛けになりやすいのが魅力です。性格診断やタイプ別診断といった遊び感覚の要素は、ユーザーの参加意欲を高め、結果を確認したい気持ちを自然に生み出します。その際に「結果を見るにはLINE公式アカウントを友だち追加」という流れを設定すれば、無理なく新規友だち追加につなげられます。

さらに、診断コンテンツはSNS上で共有されやすいため、拡散効果によって新たなユーザーの流入も期待できます。企業にとっては広告費を大きくかけずに接点を増やせる手段となり、効率的に友だち数を増やすことが可能です。友だち追加の数はその後の施策の成果を左右する重要な基盤となるため、この点は大きな特長といえます。

見込み顧客の興味を惹くきっかけになる

診断コンテンツは、商品やサービスにある程度の関心を持ちながらも、まだ購入や利用には踏み切れていないユーザーに効果的です。こうした層は「自分に合うのだろうか」「どんな選び方をすればいいのか」といった不安や疑問を抱えているケースが多く、診断を通じて得られる結果はその判断材料になります。クイズ感覚で取り組める診断コンテンツであれば、自然に参加してもらいやすく、企業との最初のコミュニケーションを築くきっかけになるのです。

また、診断の回答内容はユーザーの興味関心やニーズを把握する手がかりになります。そこから一人ひとりに合わせた情報提供やフォローを重ねることで、短期的な売上ではなく中長期的な顧客化へとつなげやすくなります。つまり診断コンテンツは「購入検討に入りかけているユーザー」をスムーズに次の段階へ進める入口として有効であり、継続的な関係づくりの起点になるのです。

診断結果に合わせた商品・サービスの紹介が可能

診断結果は、そのままユーザーごとに最適化された提案へとつなげることができます。例えば「Aタイプの方にはリラックスできる○○プラン」「Bタイプの方にはアクティブに楽しめる△△コース」といった形で商品やサービスを提示すれば、ユーザーは「自分に合っている」と実感しやすくなります。こうしたパーソナライズされた提案は、通常の一斉配信よりも共感を得やすく、行動につながりやすいのが特長です。

さらに、診断結果に応じた特典や限定クーポンを組み合わせれば、購入や申込みへの後押しも可能です。ユーザーにとっては「診断して終わり」ではなく「自分の結果に応じたメリットがある」体験となり、満足度の向上につながります。結果として、企業側も自然な流れで販売促進ができ、双方にとって価値のあるコミュニケーションを実現できるのです。

LINE診断コンテンツの設定方法

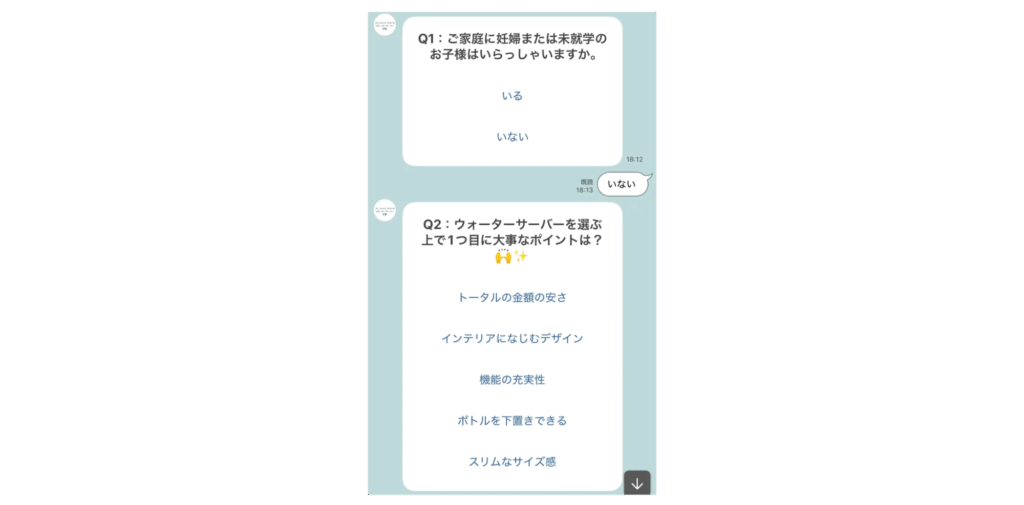

LINE診断コンテンツを魅力的にするポイントは、ユーザーがストレスなく参加できる体験を設計することにあります。そのために効果的なのが、カードタイプメッセージと応答メッセージを組み合わせる方法です。

カードで選択肢をわかりやすく提示し、応答メッセージで会話のように診断を進めることで、自然で楽しい診断体験を提供できます。

カートタイプメッセージで選びやすさを演出する

診断の入り口にはカードタイプメッセージが最適です。画像とテキストを組み合わせて選択肢を並べられるため、質問内容が直感的に伝わり、ユーザーが「試してみよう」と思いやすくなります。

例えば「朝食は何派?」という質問と合わせてそれぞれの写真を載せたカードを提示すれば、視覚的なわかりやすさが参加意欲を高めます。カードのタップを次のステップにつなげることで、診断がスムーズに始まります。

応答メッセージで診断を進行させる

ユーザーがカードを選択したあとは、応答メッセージを使って診断を進めます。選択内容に応じて次の質問や診断結果を分岐させることで、会話しているような流れを作れるのが特長です。

例えば「Aを選んだ方は次の質問へ」「Bを選んだ方は診断結果を表示」といった形で進めれば、ユーザーは自分に合った体験をしていると感じやすくなります。この仕組みはそのまま商品紹介やクーポン提示にも応用できます。

組み合わせでスムーズな診断体験を実現する

カードタイプメッセージと応答メッセージは、それぞれ単体でも便利ですが、組み合わせて使うことで診断コンテンツとしての魅力が大きく高まります。

カードで「選びやすさ」を提供し、応答メッセージで「会話のような流れ」を演出することで、ユーザーは自然に診断を楽しめます。結果として、満足度の高い体験が友だち追加や商品への関心につながりやすくなるのです。

応答メッセージおよびカードタイプメッセージについて詳細を確認したい方は以下の記事をご確認ください。

参考記事:LINE公式アカウントの自動返信を徹底解説!設定手順から他機能との組み合わせまで

参考記事:LINE公式アカウントのカードタイプメッセージとは?作成方法から効果的な活用方法まで解説

リピートラインを活用した診断コンテンツの配信

LINE公式アカウントで診断コンテンツを配信する際、より高度で継続的な体験を設計できるのが「リピートライン」です。

リピートラインでは、LINE内に診断専用アプリケーションを構築できるため、ユーザーは外部サイトに移動することなく、LINE上でシームレスに診断を受けられます。参加のハードルが下がるだけでなく、継続的な利用やリピート購入につなげやすくなる点が大きな特長です。

LINE内アプリによる診断体験の概要

リピートラインを活用した診断コンテンツでは、ユーザーがいくつかの質問に答えると、診断結果をグラフなどでわかりやすく表示できます。さらに過去の結果と比較できるように設計すれば、ユーザーは自身の状態の変化を「見える化」でき、継続的に診断を利用したいという動機づけになります。

こうした仕組みによって、単に診断を体験して終わりではなく、サービスや商品との関わりを長期的に育むことが可能です。

このように、リピートラインを使った診断コンテンツは、一度きりの体験にとどまらず、ユーザーとの関係を継続的に深める仕組みを作れるのが大きな特長です。ブランドへの理解やエンゲージメントを自然に高めながら、購入や利用のリピートにつなげられる点は、カードタイプメッセージや応答メッセージだけでは実現しづらい強みといえます。

⇨リピートラインについて詳しく知りたい方はこちら

診断コンテンツで成果を出した事例

診断コンテンツは、ユーザーとのコミュニケーションを深めるだけでなく、サービスや商品の継続利用にもつながる取り組みとして成果を上げています。

特に健康や美容といった分野では、ユーザー自身が「状態の変化を確認したい」というニーズを持っているため、診断コンテンツとの相性が非常に高いといえます。ここではその活用イメージを紹介します。

美容・ヘルスケア業界の事例

ある美容・ヘルスケア系ブランドでは、購入者を対象にLINE上で完結するセルフチェック型の診断コンテンツを導入しました。ユーザーはいくつかの質問に答えるだけで、自分の状態をグラフで確認でき、さらに前回結果との比較も可能です。

これにより「変化が見える化される」体験を提供でき、商品を使い続ける動機づけにつながりました。

従来であれば効果を実感するまでに時間がかかり、途中で利用をやめてしまうケースも少なくありません。しかし、この診断を通じてユーザーは自身の状態を継続的に把握できるため、商品との接点が長期的に維持されました。その結果、ブランドへの信頼感やエンゲージメントが高まり、リピート購入の促進にもつながっています。

このように、美容やヘルスケア業界では、診断コンテンツを「利用体験を継続的に支える仕組み」として活用し、顧客満足度とリピート率の向上に結びつけています。他業界でも応用可能な事例といえるでしょう。

診断コンテンツ作成時のポイント

診断コンテンツを効果的に活用するためには、ただ仕組みを用意するだけでなく、設計段階からしっかりと考え抜くことが重要です。曖昧なまま進めてしまうと、期待した成果につながらないばかりか、ユーザーにとっても分かりにくい体験になりかねません。

ここでは、診断コンテンツを作成する際に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

1.目的の明確化

最初のステップは「この診断を通じて何を実現したいのか」をはっきりさせることです。

例えば、新規の友だち追加を促すのか、既存ユーザーの関心度を高めるのか、あるいは購入後の利用継続を支援するのかによって、設計すべき内容は大きく変わります。目的が不明確なまま診断を作ると、質問や結果がバラバラになり、ユーザーに響かないコンテンツになってしまいます。

逆に目的が明確であれば、診断の流れや結果表示、さらにはその後のメッセージ配信に至るまで、一貫性を持たせることが可能です。診断コンテンツはあくまで「手段」であるため、達成したいゴールを明確にしたうえで設計に取り組みましょう。

2.テーマの決定

次に重要なのが「テーマ選び」です。テーマは、ユーザーが「試してみたい」と思えるかどうかを左右する要素です。

自社の商品やサービスに直結させつつも、あまりにも売り込み色が強いと参加のハードルが上がってしまいます。例えば、美容系であれば「肌タイプ診断」、教育系であれば「学習スタイル診断」といったように、ユーザーにとって身近で興味を持ちやすい切り口を設定すると効果的です。

テーマが適切であれば、ユーザーは自然に診断に参加し、結果を受け取る過程で商品やサービスに関心を寄せやすくなります。つまりテーマは、診断コンテンツ全体の入口を決める重要な要素なのです。

3.診断シナリオの決定

最後に、診断をどう進めていくかという「シナリオ設計」が欠かせません。シナリオとは、質問の流れや回答の分岐、最終的な結果表示の形などを含むストーリー全体のことです。

質問数が多すぎると途中で離脱されやすく、少なすぎると診断としての納得感が弱くなります。そのため、質問は3〜5問程度に絞りつつ、ユーザーが飽きずに進められる工夫が必要です。また、診断結果は「あなたは○○タイプです」と一言で終わらせるのではなく、その理由や具体的なアドバイスを添えることで満足度を高められます。

さらに、結果に応じて商品紹介やクーポンを自然に組み込めば、ユーザーにとって価値のある体験と販売促進の両立が実現できます。

まとめ

LINE診断コンテンツは、ユーザーとの接点を増やし、友だち追加や関心喚起、さらには商品・サービスの提案までつなげられる有効な仕組みです。カードタイプメッセージや応答メッセージを組み合わせれば、シンプルでわかりやすい診断体験を設計でき、初めて導入する場合にも取り入れやすい方法といえるでしょう。

一方で、診断コンテンツを「一度体験して終わり」にせず、継続的に利用してもらう仕組みを作ることが次の課題になります。そこで注目されているのが、リピートラインを活用した配信です。

リピートラインを使えば、LINE内に診断専用のアプリケーションを組み込むことが可能です。これにより、ユーザーは外部サイトへ移動する必要がなく、普段使い慣れたLINE上で診断を完結できます。さらに診断結果はグラフで視覚的にわかりやすく表示され、前回との比較も容易にできるため、自身の状態の変化を継続的に確認できます。

こうした「結果の見える化」があることで、ユーザーは診断を一度きりで終えるのではなく、繰り返し利用する動機づけにつながり、商品やサービスの継続利用を後押しする体験を提供できるのです。

このように、リピートラインを取り入れることで、診断コンテンツは単なる集客施策にとどまらず、ユーザーとの長期的な関係を深める仕組みへと進化します。これから診断コンテンツを導入・改善したい方は、ぜひリピートラインの活用を視野に入れてみてください。

⇨リピートラインについて詳しく知りたい方はこちら

株式会社ストークメディエーション

パーソナライズヘアカラーブランド『COLORIS(カラリス)』を展開し、定期通販サービスを提供している。 『COLORIS』では、WEB カウンセリングに基づいて、一万通りの処方から一人ひとりに最適な処方で、ヘアカラー&トリートメントをカスタマイズして販売。購入後もマイページ上で担当スタイリストが継続サポートを行う。 『COLORIS』は、宝島社の美容誌「&ROSY」2020年3月号の「編集部が選ぶベストコスメ」にて、ヘアケア部門で第1位を受賞。

株式会社エイチームウェルネス

エイジングケア化粧品ブランド『lujo』などの開発・販売を行う。 『lujo』は、さまざまなテクノロジーを用いた成分や処方により、効果を実感できるエイジングケアを目指した、化粧品ブランド。化粧水や美容クリーム、リキッドファンデーションなどの製品を取りそろえる。 同社は、比較サイトや情報サイトなど、さまざまなウェブサービスの企画・開発・運営などを行う「株式会社エイチーム」のグループ会社である。

株式会社オモヤ

「人×価値あるもの×テクノロジーで世界中を幸せにする」をミッションに掲げ、EC事業・広告制作事業を展開。4つのECブランドを運営し、体にまつわる女性の悩みやコンプレックスを解消するほか、生活習慣の改善やわんちゃんの健康をサポートする商品を提供している。